能登島を知る

能登島の米

風と土が磨いた、能登島のお米。

石川県能登地方七尾湾に浮かぶ能登島、この地では、古くから自然と向き合い、手間を惜しまない米づくりが脈々と受け継がれています。珪藻土と赤土が混じり合う豊かな土壌と、山から湧き出る清らかな水に恵まれた島。ミネラルを多く含んだ大地、澄んだ山の水、穂に当たる潮風、そして地元農家の丁寧な手仕事が、ここでしか味わえないお米を育てています。

能登島の米の歴史

能登島では、古くから稲作が営まれていたと考えられています。特に弥生時代以降、日本海側でも稲作文化が広がり、能登半島の各地と同様、能登島でも自然の湿地や谷あいを利用した小規模な水田での栽培が行われていたと推定されます。

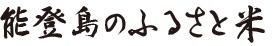

江戸時代には、能登島は加賀藩(前田家)の領地として整備され、農地の開発も進みました。能登半島一帯では年貢としての米の納入が重要であり、能登島でも段々畑のような棚田が開かれ、限られた土地を工夫しながら米づくりが行われていました。この時代は、労働力としての共同体的な農村文化が根づき、農耕儀礼や田植え祭りなどの行事も盛んに。自然と調和した暮らしの中で、米づくりは人々の生活の中心でした。

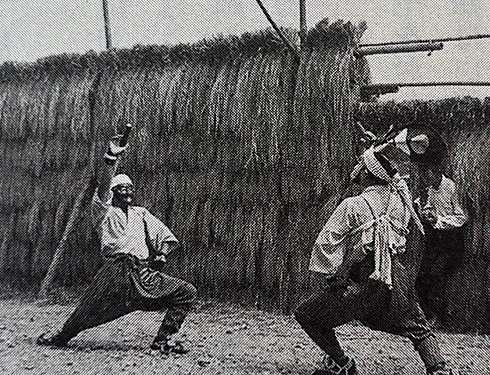

島の中部に位置する向田(こうだ)町は、かつて「神田(こうだ)」と記され、神宮へお供えとして特別なお米を納めていました。「献上米(けんじょうまい)」は、特に品質が優れたお米が選ばれ、神様に感謝の気持ちを伝えるために、その年に収穫された最良の作物=新米をお供えします。

明治以降、農業技術や品種改良が進むなかで、能登島の農家たちは、島特有の気候と地質(土壌)に合わせた栽培法を工夫してきました。島内には赤土と珪藻土が混在する肥沃な土壌があり、水はけと保水性に優れているため、品質の高い米の産地として知られるようになりました。

現在では、能登島の米は食味の良さや安心・安全な農法が評価され、地元の直売所やふるさと納税、都市部の高級飲食店などでも扱われるようになっています。また、2011年「能登の里山里海」が世界農業遺産に登録されたことで、能登の農業の伝統的な知恵や風土に根ざした栽培法にも再び注目が集まっています。

潮風と昼夜の寒暖差が育んだ、

甘くてやさしい一膳を、ぜひ一度ご賞味ください。

能登島の土壌は「自然の調合師」

能登島の土壌は、稲作にとって非常に魅力的な特徴をいくつも備えています。特に赤土と珪藻土(けいそうど)が共存しているという点は、他の地域にはあまり見られない希少な土壌環境です。

- 能登島西部 須曽町 田尻町 通町 半浦町 百万石町 南町 無関町 久木町

- 西部を中心に見られる赤土は、風化した火山灰や岩石からできた粘土質の土壌で、酸化鉄(鉄分)を多く含むため赤みを帯びています。この赤土は、ミネラル分が豊富で保肥力が高く、稲に必要な栄養をしっかりと保持します。

- 能登島東部 鰀目町 野崎町 長崎町 八ケ崎町 祖母ケ浦町 日出ケ島町 二穴町

- 東部の珪藻土は、太古の海や湖に生息していた「珪藻(けいそう)」という微生物の殻が堆積してできた土壌です。多孔質(穴がたくさん開いている)であるため、保水性と水はけという一見相反する性質を持ち、稲がストレスなく根を伸ばし、健やかに育ちます。

- 能登島中部 向田町 佐波町 別所町 曲町

- 中部は二つの土壌がバランスよく共存する地域で、赤土の豊富な栄養と保肥性、珪藻土の排水性と通気性を併せ持ち、米づくりにとって非常に有利な条件を生み出しています。

島の気候が育む、深い味わいの米

能登島は、海に囲まれた自然豊かな島。ここでは、島ならではの潮風と昼夜の温暖差が、稲にゆっくりと働きかけ、米に他にはない個性と旨みをもたらします。海から吹く潮風は、稲をやさしく包み込みながら、ミネラルを含んだ空気を運び、土に微細な栄養を届けてくれます。さらに、風通しを良くし、病害虫の発生を抑えて稲を健やかに保ってくれます。 一方で、日中の温もりと夜の涼しさがはっきりと分かれる昼夜の寒暖差は、稲が日中にしっかりと光合成を行い、夜に糖分をじっくりと蓄えるための大切な環境。これにより、米は甘みとコクをしっかりと蓄えた粒立ちの良い仕上がりになります。 潮風と寒暖差という島の自然のリズムが、米に命を吹き込む——。 それが、能登島の米が「旨み・香り・甘み」の三拍子そろった味わいを誇る理由です。

潮風と昼夜の寒暖差が育んだ、

甘くてやさしい一膳を、ぜひ一度ご賞味ください。