能登島を知る

能登島の魅力

ふるさとを感じる島 能登島

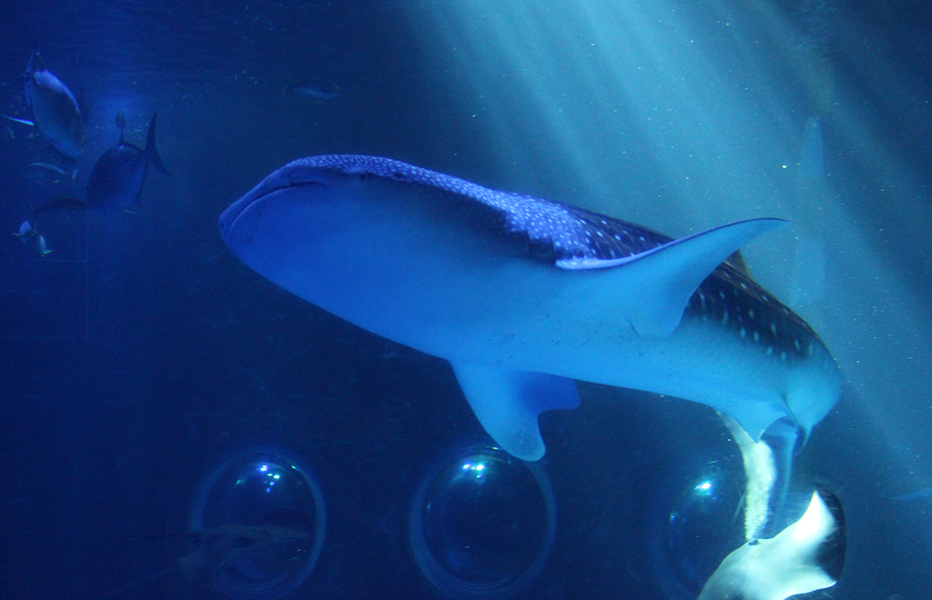

能登島は石川県七尾湾に浮かぶ自然豊かな島です。能登島大橋とツインブリッジの二つの橋で本土と繋がっており、車で気軽に訪れることができます。澄み渡る海に囲まれ、新鮮な海の幸や温泉、イルカウォッチングなどの体験が楽しめます。島内には里山里海の美しい風景が広がり、四季折々に彩りを変える田畑や、そこに暮らす人々の営みが、訪れる人にふるさとのような安らぎを与えてくれます。のんびりとした時間を味わいながら、能登島ならではの人の温かさや、素朴で豊かな暮らしに触れてみませんか。

能登島の概要

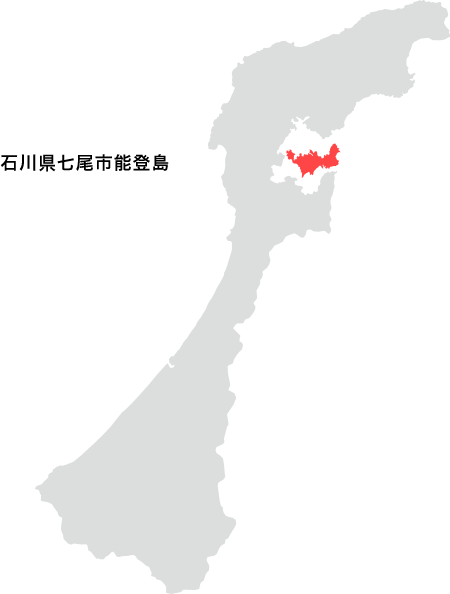

- 所在地 :

- 石川県七尾市能登島町(七尾湾に浮かぶ島)

- 面積 :

- 46.78 km²

- 人口 :

- 約2,800人(2025年現在の推計)

- 世帯数 :

- 約1,300世帯

- 標高 :

- 最高地点 約180m(能登島中央部)

- アクセス :

- 能登島大橋(全長1,050m)1982年開通

ツインブリッジのと(全長620m)1999年開通

- 主な産業 :

- 農業(稲作、野菜)

漁業(定置網漁、刺し網・延縄、貝・海藻採取)

観光業(宿泊、飲食、体験プログラム) - 観光客数 :

- 約40万人(年間)※コロナ前のピーク時

- 気候 :

- 日本海側気候に属し、冬に雪が積もることもあるが比較的温暖で島特有の昼夜の寒暖差がある。

能登島の景色

能登島の歴史

原始時代(縄文・弥生・古墳時代)

能登島周辺では縄文時代の貝塚や石器が発見されており、早くから人々がこの豊かな海辺で暮らしていたことが分かります。弥生時代には稲作が広まり、島内には農耕を営む集落も生まれました。古墳時代には前方後円墳などの古墳が築かれ、地域の有力者がこの地を治めていた様子がうかがえます。能登島須曽町には希少な高句麗式構造の国指定史跡「須曽蝦夷穴古墳」があります。

古代中世(平安~室町・戦国時代)

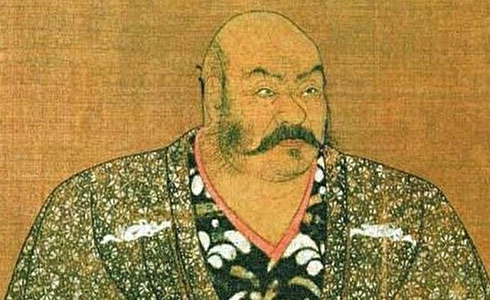

平安時代から室町時代にかけては、能登守護畠山氏の支配下に置かれました。能登島は七尾湾を航行する船の重要な寄港地であり、漁業のほか交易の拠点としても栄えました。鎌倉時代、能登島は伊勢神宮の御領地として治められていました。その頃、島の統治のために8人の役人が派遣され、善政を敷いたことから、能登島はいつしか「八太郎島」と呼ばれるようになりました。この8人の役人は「島八太郎」と呼ばれ、それぞれ次の人物が伝えられています。當麻太郎(鰀目)、森左近(小浦)、平野佐近(日出ヶ島)、秀則(須曽)、大崎右門(半ノ浦)、水蔵右衛門(閨)、久木右衛門(久木)、大浦右門(向田)です。 戦国期には畠山氏の内紛や上杉謙信の能登侵攻など戦乱に巻き込まれることもありましたが、人々は変わらず海と山に寄り添って暮らしていました。

近世(江戸時代)

江戸時代になると加賀藩前田家の領地となり、能登島は藩の年貢米や漁業資源を支える一角として発展します。漁業のほか、塩づくりや炭焼きが盛んに行われ、各集落には大漁や五穀豊穣を祈る祭礼が根付いていきました。現在まで続く火祭や田の神行事の多くはこの時期に形が整ったと言われています。

近代・現代(明治~現在)

明治以降は廻船業の衰退や農業改革を経ながらも、人々は変わらず里山里海とともに生きてきました。昭和57年(1982)に能登島大橋が開通し、平成元年(1989)にはツインブリッジのとが開通。これにより本土との距離は大きく縮まり、観光や交流が活発化しました。現在は、豊かな自然と長い歴史を生かした地域づくりが進められています。